Ich werde am Du; Ich werdend spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung.

Martin Buber, Ich und Du

Philosoph oder Theologe? Psychologe oder Pädagoge? Verleger, Übersetzer oder politischer Intellektueller? Kunsttheoretiker oder Kulturzionist? Die Person Martin Bubers (1878-1965) ist mit einem Wort nicht zu fassen. Sich selbst bezeichnete er als „atypischen Menschen“, der in keine Schublade passe. Sicher ist, dass Buber zu den bedeutendsten und einflussreichsten Denkern der jüngeren deutsch-jüdischen Kultur- und Geistesgeschichte gehört. Er hinterließ ein enzyklopädisches Werk, dessen Inhalte auch heute noch Aktualität und Anschlussfähigkeit an verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen und alltägliche Lebensbereiche beweisen. Berühmteste Leistung seines Denkens ist die Entwicklung einer dialogischen Philosophie, die auf der Unterscheidung der Grundworte Ich-Du und Ich-Es beruht. Eingebunden in dieses Denken ist das zentrale Lebensthema Bubers „Alles Leben ist Begegnung“, das immer wieder um die verschiedenen Beziehungsverhältnisse des Menschen kreiste.

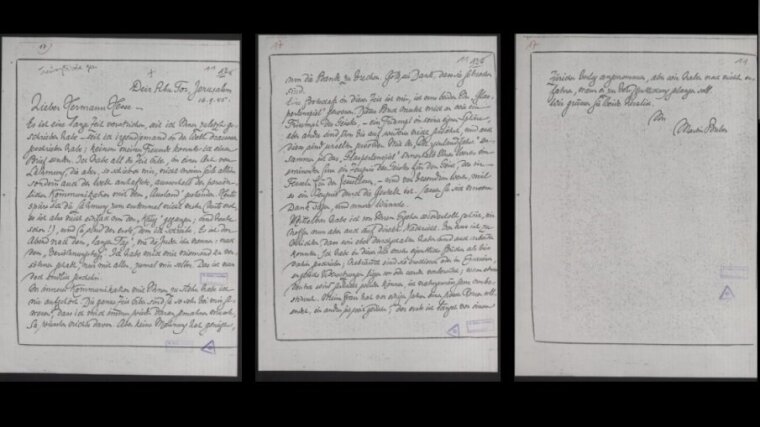

Nicht zuletzt im Sinne dieses Dialogs wechselte Buber etwa 40.000 Briefe mit rund 5000 Briefpartnern. Bis heute dient der Brief in erster Linie der Kommunikation, der Mitteilung eines Ichs an ein Du, der Nachahmung und Fortsetzung eines zeitversetzten Gesprächs, aber auch der Stabilisierung sozialer Systeme durch deren Produktion und Reproduktion. So ist es kaum verwunderlich, dass wir uns beim Lesen der Buber-Korrespondenzen, nicht nur an deren literarischer Qualität und wissenschaftlichen Inhalte erfreuen, sondern auch für die zwischenmenschlichen Töne interessieren.

Buber, der bis ins hohe Alter hinein fast alle seine Briefe mit der Hand schrieb, hatte zahlreiche promiente Briefpartner*innen, die gemeinsam ein spannendes geisteswissenschaftliches Geflecht enormen Ausmaßes bildeten. Zu ihnen zählten: Gustav Landauer, Lou Andreas-Salomé, Leo Baeck, Max Brod, Albert Einstein, Theodor Herzl, Hermann Hesse, Theodor Heuss, Franz Kafka, Else Lasker-Schüler, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Georg Simmel, Margarete Susman, Chaim Weizmann, Franz Werfel, Stefan Zweig. Diese Namen stehen nur exemplarisch für das kulturgeschichtlich äußerst bedeutsame Netzwerk des Philosophen.

Die Briefe sind bislang größtenteils nur im Martin-Buber-Archiv der National Library of Israel in Jerusalem zugänglich. „Buber-Korrespondenzen Digital“ – ein auf 24 Jahre angelegtes Editionsprojekt der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur – wird aber Bubers weltumspannenden Briefwechsel digital zugänglich machen und einen sorgfältig ausgewählten Teil der Briefquellen transkribieren, der dann mit einem historisch-kritischen Kommentar versehen werden soll. Die Stelle ist eine Kooperation zwischen Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Goethe-Universität Frankfurt am Main und das National Library of Israel.